图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

正字戏又称正音戏,也有南下大戏之称,以中州音韵官话(正音)唱念,系南戏遗响,距今已有900多年的历史,历来被中外戏剧界专家、学者誉称为中国戏剧活化石。明洪武初年从温州、弋阳传入碣石卫,流行于粤东地区和闽南一带,泰国、越南、柬埔寨、新加坡、印尼和我国香港、澳门也曾有过演出足迹。正字戏于2006年6月被中华人民共和国国务院公布列入首批国家级非物质文化遗产名录;2007年11月被广东省人民政府公布列入省级非物质文化遗产名录。

正字戏有传统剧目2600多个,分文戏和武戏。文戏有唱腔的160多个,以曲牌体的正音曲(大板曲)、唱牌子(也称昆腔)为主,杂以乱弹、小调等。正音曲以奚琴"领奏,唱牌子以笛子、大小唢呐伴奏。文戏有《蔡伯喈》(也叫《琵琶记》)、《刘希必金钗记》、《荆钗记》、《白兔记》、《三元记》、《金貂记》和《昊天塔·五台会兄》等。昆腔剧目属北昆中的昆",其中有《马陵道》等北曲杂剧《烂柯山》、《义侠记》等明清传奇。剧目大都是宋元南戏名剧。今仍保存着一批较完整的清代、民国抄本,以及20世纪50年代的记录本,有"四大喜戏"《三元记》、《五桂记》、《满床笏》、《月华缘》,"四大苦戏"《荆钗记》、《葵花记》、《琵琶记》、《白兔记》,"四大弓马戏"《义忠烈》、《千里驹》、《铁弓缘》、《马陵道》,统称十二真本戏。

武戏(即提纲戏)有2500个左右,没有或少有唱腔,用吹打牌子伴奏,渲染气氛。声腔是剧种的灵魂。正字戏的声腔有正音曲(杂以弋阳、余姚、海盐、青阳、四平的一种腔调)、昆腔、杂调,是一个多声腔古老珍稀剧种。其中有 《封神榜》、《古城记》、《草庐记》、《赤壁记》等史传戏和《目连救母》、《断发记》等传奇。

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

正字戏的唱腔也保留着古老的面貌。正音曲中有很多曲牌直接继承了弋阳、青阳古腔普遍运用滚唱,以大锣、大鼓伴奏,风格古朴。昆腔牌子有一百多支,其中"新水令套分蝶儿套"、"醉花荫套"、"点绛唇套"等均充分体现了北曲严格、完整的组织形式。牌子以大锣、大鼓、大唢呐演奏,应用于武戏,善于制造气势磅礴的古战场气氛。正字戏的声腔与伴乐丰富多彩,既具有南方温婉曼妙的雅韵,又不失北方慷慨激昂之气势,显示出古老浓郁而又精美独特的南曲音韵和风味。

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

正字戏表演风格古朴、气派宏大,特别擅演"三国"连台本戏。武戏气氛热烈火爆,有独特、精彩的抖靠旗、抖肌肉、抖髯口、追赶以及古老的跑布马、独特的南派武功等表演程式,和逼真的对阵、开打形式。各种排场运用自如,善于表现各种历史、军事场景。正字戏的脸谱线条勾勒依据不同角色粗细共用,有毛面、水龟目、鹰咀、虎目等200多种图案。脸谱线条讲究刚柔并济,粗线条以"笔头"勾勒,用力沉稳、均匀,一笔而就,勾出雄健的气势;细线条以毛笔尖慢绘,工整、精致。

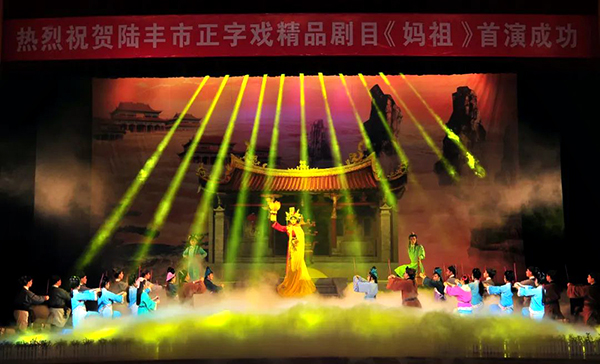

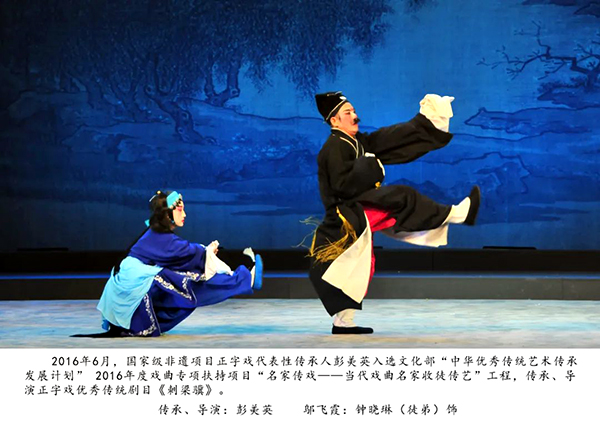

正字戏传统有红面、乌面、白面、正生、武生、白扇、正旦、花旦、帅主、公、婆、丑等十二行当。历史上曾出现过贝礼赐、孙禄、陈呀、林妈璋、张细抱、郑城界、林友平、陈宝寿、刘妈倩、廖潭锐、蔡十二以及刘采等著名艺人。后起之秀陈舜卿、许素芳、马松坤、王黛珠、庄朕雄、林沐燕、彭美英、郑炳、黄阳民、吴国亮、黄壮营等也成为正字戏真传的艺术中坚。现有国家级传承人彭美英、黄壮营;省级传承人蓝荣准;市级传承人吴国亮;县级传承人庄良炉、林大增、林晓青、钟晓琳,皆在弘扬中华优秀传统文化使其焕发新的时代光彩。

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

正字戏明初即在海陆丰扎根。海丰城隍庙戏台、碣石卫军城隍庙戏台、捷胜城隍庙戏台均在明洪武年间建成,这些戏台一直相沿盛演正字戏。历史上,海陆丰正字戏与流行于福建、台湾的四平戏有密切渊源关系。据碣石玄武山碑记记载和在世老艺人林意强、庄子福等的讲述,正字戏双喜班由海丰台涌乡黎承柱创建于清乾隆四十二年,其班底来自福建四平戏。已故正生孙禄的师傅也是四平戏艺人。20世纪50年代,正字戏双喜剧团曾多次到闽南演出,与当时仅存的老艺人曾宪乙等交流,发现两个剧种的唱腔、剧本、表演大多相同。

正字戏在其发展过程中,随着各种声腔的不断兴起,它又吸收弋阳腔、青阳腔、四平腔等养份来丰富自己。中国戏曲史专家张庚、郭汉城主编的《国戏曲通史》指出,弋阳诸腔擅演重大政治斗争和军事斗争的历史戏,净角已正式形成一种正剧角色,并扮演了剧中的主要人物。而正字戏行当体制是由四大行(红面、正生、正旦、末)、四小行(乌面、武生、花旦、丑)的八角制发展到九角制(增加婆角),再发展到十二行(增加白扇、白面、帅主),且向来是把净行摆在首要位置。表演又是粗犷、豪放等等,酷似弋腔。正字戏今存《古城记》、《金貂记》、《草庐记》等在曲文上与弋腔古本一致,在唱腔与今存江西等地弋阳腔相近。而《琵琶记》、《白兔记》、《绿袍记》、《罗帕记》等则与青阳腔(徽调)古本文字一致,部分唱腔与今存安徽等地青阳腔相近。总的来说,唱正音曲的剧目在曲白、唱腔上又与今存高腔剧种相同或相近。

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

正字戏也吸收了很多昆腔剧目,多唱连套北曲。有出自北杂剧的《昊天塔》、《马陵道》等。也有出自明中后期至清初的传奇,如《渔家乐》、《义侠记》、《翠屏山》等。清代以来,正字戏也吸收吹腔、皮黄以及小调戏的剧目和唱腔,清末又大量发展讲史提纲戏。

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

新中国成立后,在"百花齐放,推陈出新"的文艺方针指引下,正字戏通过了一系列改革,增强了腔调音乐的表现力,使传统艺术获得了新生。先后挖掘、整理、改编并演出了《白兔记》、《三元记》、 《杜王斩子》、 《三女抢板》、《百日缘》、《百花赠剑》、《荆钗记》、《张飞归家》、《古城会》、《方世玉打擂》、《绿袍记》、《绍招蝉舞旗》、《辕门射戟》《姜维射郭淮》、《武松杀嫂》、《六郎罪子》、《张春郎削发》、《龙头钗》等优秀传统剧目。移植了《琼花》、《焦裕禄》、《社长的女儿》、《龙江颂》等现代剧。

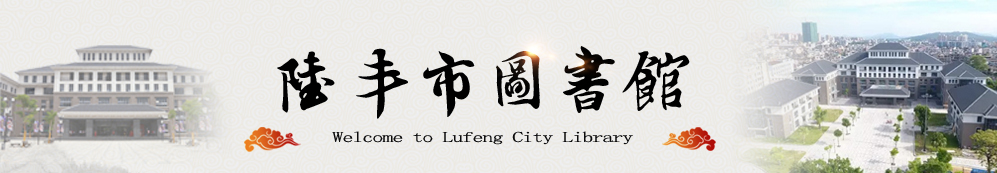

正字戏以其独特的地方艺术特色,历来得到国家和省内外专家、学者高度评价和赞誉。2003年6月,省戏剧家协会专门在陆丰召开了"正字戏生存与发展座谈会",大大鼓舞了抢救、振兴正字戏的信心。2007年6月7日,正字戏作为广东省的唯一代表,以优秀传统剧目《姜维射郭淮》,晋京参加中国"文化遗产日"非物质文化遗产珍,稀剧种展演,荣获首届中国"文化遗产日奖"。同年8月,全省稀有剧种传承保护工作座谈会在陆丰召开,进一步推动了正字戏的传承保护工作。2008年11月 22 日,正字戏传统剧目《百花赠剑》参加第十届广东省艺术节展演,荣获特别奖。2010年 6 月 19 日,正字戏传统剧目《百花赠剑》参加 2010"BMW中国文化之旅"展演; 同年 7月 2日,传统剧目《三女抢板》、《金山战鼓》、《百花赠剑》等,赴香港参加中国戏曲节展演。2013年1月20日,优秀剧目《得胜还朝》赴北京中央电视台参加春节戏曲晚会录制;8月 29日至9月2日,传统优秀剧目《金山战鼓》参加广东省委宣传部、省文化厅联合举办的"欢乐广东·文化交流"——全省优秀舞台艺术作品巡回演出;同年 12月12日,正字戏精品剧《刘文龙》在汕尾市马思聪艺术中心首演。均受到专家、学者赞扬。文化部、中国艺术研究院和中国非物质文化遗产保护中心的领导和专家称正字戏"富有中国戏曲形成之初的写实风格,武戏古朴厚拙,文戏优美细致,雅俗共存",是"中国戏曲初生之际的艺术遗留","更是中国戏曲艺术的珍贵财富"。2014年9月正字戏精品剧《刘文龙》荣获广东省第九届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,同年11月获第十二届广东省艺术节优秀剧目二等奖, 2014年6月24日《刘文龙》全剧在中央电视台戏曲频道“九洲大戏台”播出,2015年10月入选中央电视台《多剧种百台精品大戏荟萃展播》,向全国电视观众和世界华人展示了陆丰历史悠久,底蕴丰厚的中华优秀传统文化和中国南戏的风采。正字戏优秀传统剧目《青蛇传》于2015年春节参加由中共陆丰市委宣传部主办的“我们的中国梦”——文化下基层巡演;2016年6月录制为高清音像品并发行。2016年1月7日晚,陆丰正字戏精品剧《妈祖》,在汕尾市马思聪艺术中心成功首演,剧中承传了南戏四大声腔,表演文武兼备,充分挖掘源远流长的妈祖文化,向当代社会传递一种“立德、行善、大爱”的高尚精神,引领人们践行社会主义核心价值观。是一部融思想性与艺术性于一体的优秀作品。中央电视台、人民日报、新华网、光明网、中国文化报、国家数字文化网、中国作家网、南方日报、羊城晚报、广东卫视、广州日报、深圳特区报、香港文汇报、香港亚洲电视国际频道、汕尾电视台等媒体都给予宣传报道和高度赞扬。2016年6月,由国家级非遗项目正字戏代表性传承人彭美英传承、导演的正字戏优秀传统剧目《刺梁骥》《百花赠剑》入选文化部“中华优秀传统艺术传承发展计划”、2016年度戏曲专项扶持项目“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程。

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供

图片由陆丰市正字戏传承保护中心提供